小樽の菓子史

特別な行事で使われるお菓子で、今の小樽では見られなくなった「鯨餅(くじらもち)」をご紹介します。

鯨餅とは

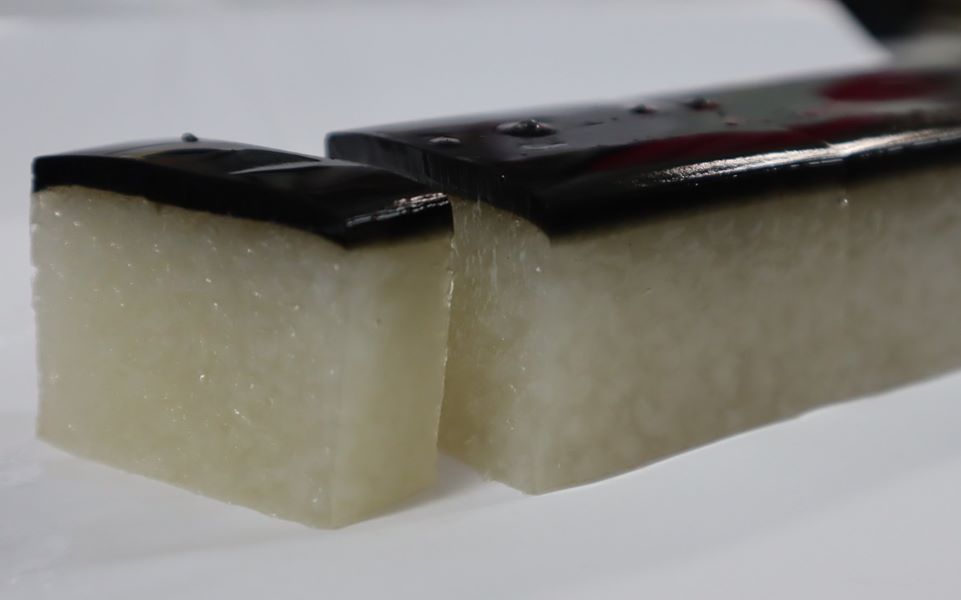

鯨餅は米粉でつくった白色と昆布で着色した黒色の生地を重ねて、鯨の肉を模した外郎(ういろう)のようなものです。大きくて力強い鯨は縁起物として好まれ、ニシン漁がおこなわれた地域では、ニシンを浜に追い込むありがたい存在ともいわれました。

小樽における鯨餅

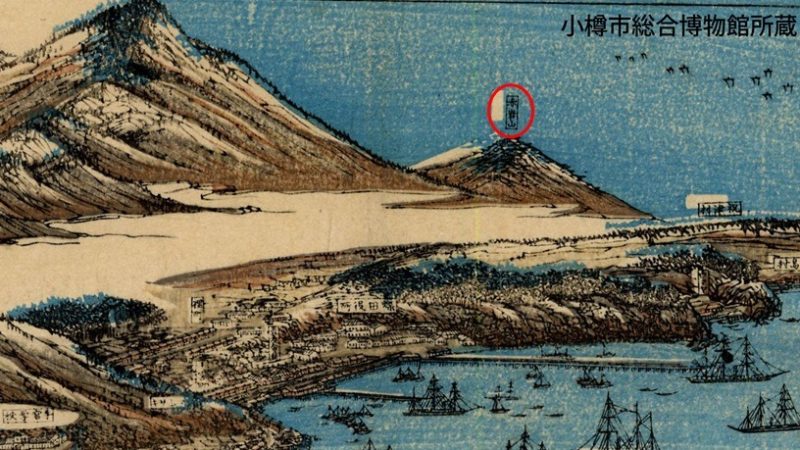

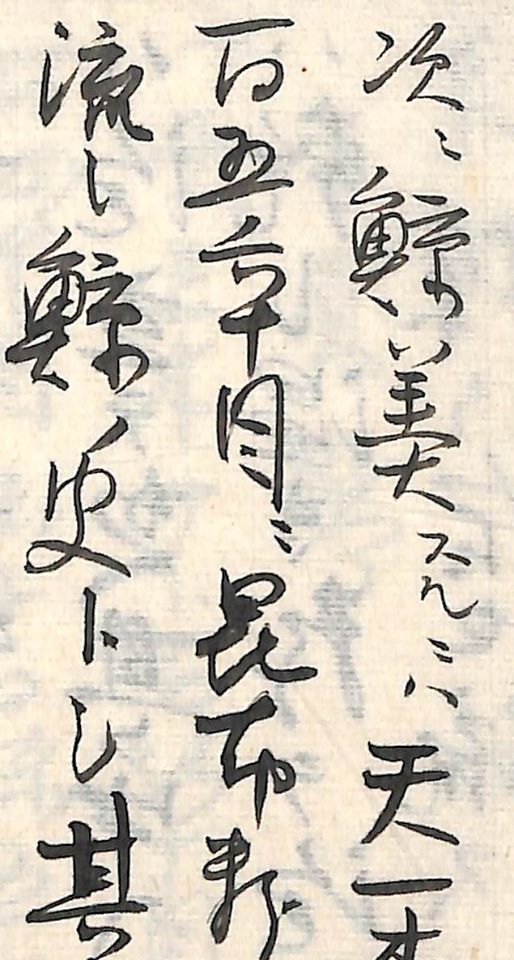

このお菓子は江戸時代につくられ、遅くとも明治初期には、小樽でも食べられた記録が残っています。小樽郡教育所の初代教授 鵙目貫一郎の日記には、法事(明治5年)や、年明けの稽古始めの食事会(明治7年)で用意されたと書かれています。

鵙目寛一郎は小樽教育所(両得小学校の前身)初代校長

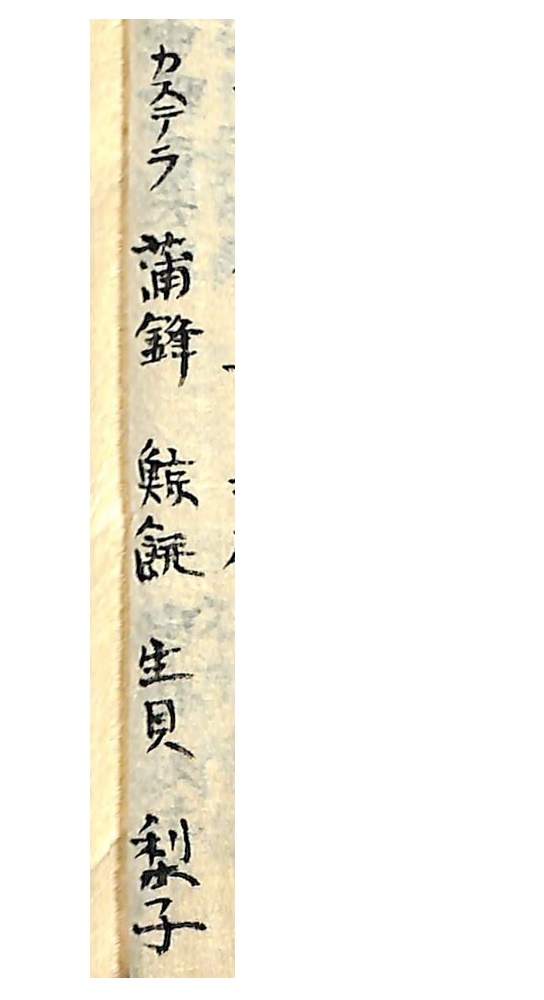

また、花園町にあった旧吉乃屋(明治18年~平成18年)の3代目刀禰武夫氏が、大正8年に菓子のつくり方をまとめた資料にも記載されています。

日本各地の鯨餅

現在、鯨餅(鯨羊羹という地域もある)が作られているのは、宮崎県、広島県(尾道市)、石川県(金沢市)、山形県(最上地方)、青森県、北海道(函館市)などです。

白と黒2色のつくり方から変化したものもありますが、鯨をイメージした菓子として受け継がれています。 明治以降、小樽でよく食べられていた時期がありながら、現在は作られていないお菓子は、他にもあります。現在、お菓子は小樽の魅力の一つとなっています。鯨餅のような、かつての名物が、新しいお菓子を考える時の参考になればと思っています。