花園公園設計図

2021年9月に新しく「小樽市指定文化財」となった、当館所蔵資料の紹介、3回目です。

近代化遺産が多く残る町

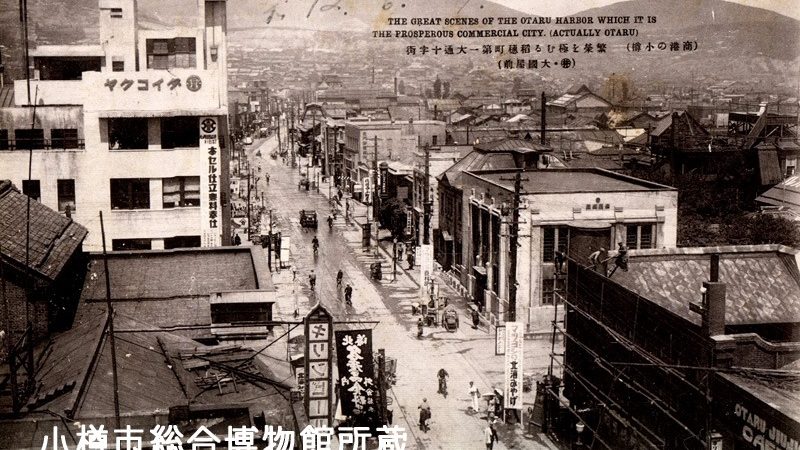

小樽には近代化遺産が数多く残されています。顕著な例は建築物です。工部大学校一期生、辰野金吾、曽禰達三、佐立七次郎の作品が残されている町は、東京と小樽だけです。彼ら以外にも、国会議事堂を手掛けた、矢橋健吉(旧北海道拓殖銀行小樽支店)や渋沢栄一の史料館「青淵文庫」で知られる田辺淳吉、戦後のモダニズム建築の小坂秀雄など多彩な人物が関わった町です。

建築物以外でも、北防波堤の廣井勇、近代水道の父で小樽の水道システムを指導した中島鋭次など、近代日本の土木・建築界の巨匠たちが小樽の町に多くの近代化遺産を残してきました。

花園公園設計図

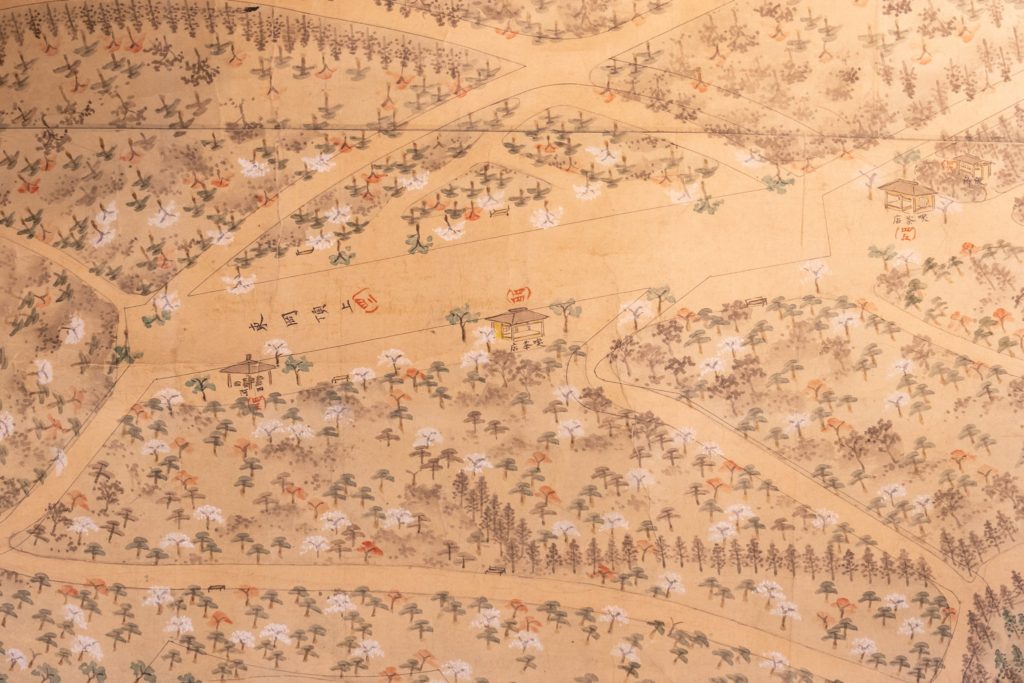

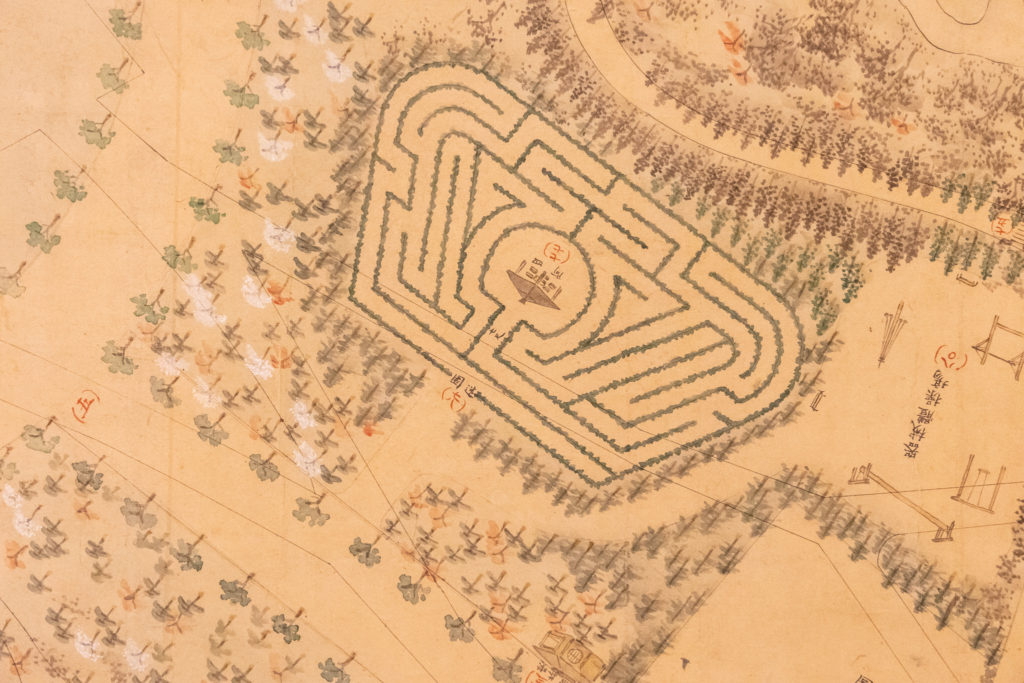

その中で、私たちの暮らしに憩いを与える、小樽公園もまた小樽が誇るべき近代化遺産です。その小樽公園を描いた、明治43年に長岡安平によってつくられたものが『花園公園設計図』です。この設計図は幅3.2メートル、長さ2メートルの巨大な図面です。あまりの巨大さのため総合博物館の展示ケースに収まらず、あまりご覧いただく機会がない資料です。しかし、その制作の背景や精緻な公園設計図としても貴重な文化遺産です。

大きさをお伝えするため、実習生に横に立ってもらいました。

長岡安平と本多静六

設計者の長岡安平(ながおか やすへい)は幕末(天保13(1842)年)に肥前大村藩(現在の長崎県大村市)の下級士族の家に生まれます。明治11(1878)年に東京府の土木技師となり、最初の仕事は皇居お堀端の柳の整備でした。その後、東京の公園の整備からさらに設計を任せられるようになります。

当時「公園」という概念がまだ生まれたばかりの頃で、お屋敷の「庭園」はあっても「公園」はまだ上野など大きな寺社の境内をそのまま転用したものでした。そのような中で芝公園や浅草公園などをてがけ、次第にその才能を発揮していきます。しかし、明治35(1902)年に東京府の技師を退職し、いわばフリーの設計者として活動を始めます。なぜやめてしまったのか、いろいろ考えられていますが、本多静六との関係にあったのではないか、と考えています。

本多は慶応2年(1866)生まれですから、長岡とは20歳ほど違います。しかし、現場の技師上がりで、系統だった造園学を学ぶ機会のなかった長岡と異なり、本多は東京農科大学を卒業し、ドイツ留学をし、日本に造園学を築いた人物です。この本多と長岡は明治34年に日比谷公園の設計公募に作品を提出し、当時の建築界の第一人者であった、辰野金吾のバックアップを得た本多の作品が採用となります。その後、本多は帝大教授としてさまざまな学会、団体のリーダーとなり、「日本公園の父」と呼ばれるようになります。

一方、独学に近い中で、業績をあげた長岡からすると、エリートである本多の存在はどのようなものだったのでしょうか。そんな心境を自らつけた「祖庭」という称号に見ることができるのではないでしょうか。

花園公園(小樽公園)

花園公園(小樽公園)は明治14(1881)年に開拓使によって「公園地」に指定されます。しかし、その後は本格的な整備は行われず、明治28(1895)年に一応の設計図は完成しますが、見晴台のあずま屋や散策路が整備され、また連合運動会向けにグランドが作られた程度でした。

明治43(1909)年に、皇太子(のちの大正天皇)の行啓がきまり、公園内に宿泊施設の建設計画が持ち上がります。それを機に、当時すでに全国的に著名な公園設計者であった長岡に依頼したのではないかと考えています。明治43年12月1日の小樽新聞に「両公園の設計図完成す」の記事が掲載され、その中に「藤山要吉氏の邸宅に滞在し」とあり、さらにその翌日12月2日の記事に「昨日、御旅館問題に関する協議会後(中略)設計結果を設計者長岡安平より報告され」とあります。この協議会の委員長は寺田省帰、また文章中には藤山に対しての謝辞などがあり、この二人が長岡を招聘したものと推測できます。

当時の小樽は、北日本屈指の大都市であり、辰野らの中央とのパイプもあることから、公園の設計を本多静六に依頼してもおかしくありません。なぜ藤山や寺田が本多ではなく、長岡を指名したのか、興味深い点です。

長岡が「大陸的な雄大な設計をしました」と表現した設計図は、1/300の縮尺で、肉筆、筆書き、この大きさのため、植栽される木が一本一本がていねいに描かれています。