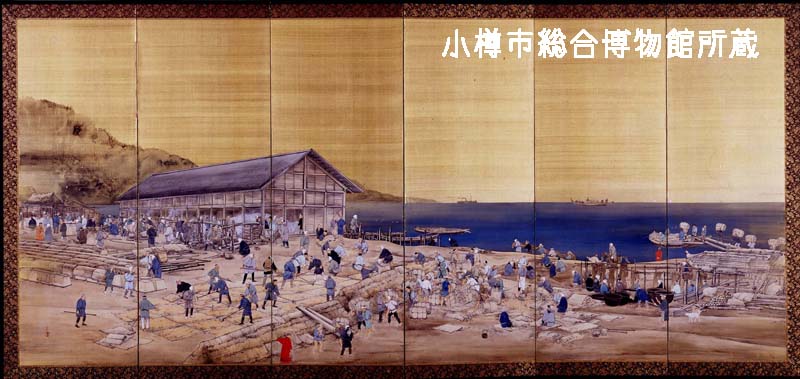

鰊盛業屏風にみる漁場の服装

前回の続きで、再び「昔の人は何を着ていたのか」の話題です。

軍隊や学校などの制服は例外として、多くの人々の普段着は「私服」ですので、時代を限っても、それを全部述べることは困難です。その中で当館所蔵の「鰊盛業屏風」は「群像」を詳細に描き、明治後期の漁村の風景を記録しています。

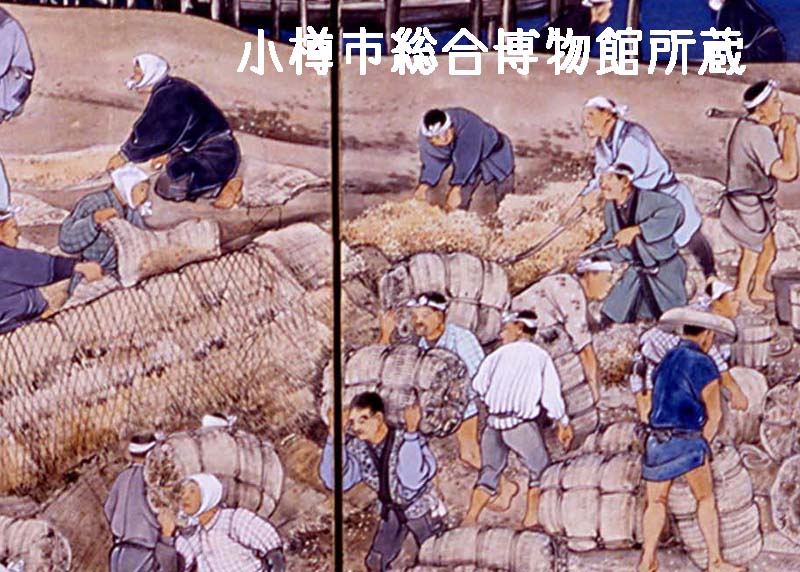

久保田金僊(くぼたきんせん:1875-1954)によって明治36(1903)年に道北小平町の花田漁場(親方の花田家は小樽に居住)の光景が描かれています。この六曲一双の屏風に登場する人物の衣類は色、文様、さらにはつぎの当て方など、実際の漁場の人々を丹念に観察して描いています。少なくとも「昔の漁場の人はどんなものを着ていましたか」の質問の答えとなるものです。

ところで…

ニシン〆粕の製造出荷風景を描いた右隻の中央に、テントのような三角山にムシロが架けられたものがあります。

これは「いなぐら」といわれて、ニシン〆粕を乾燥したのち、笹を敷いた莚の上に高さ40~50㎝堆積し、これにムシロなどをかけたものです。このまま一週間ほど放置し、水分を蒸発させ、乾き具合を均一にすることが目的と言われています。一方で留萌地方ではこの作業を「やくをまわす」といい、乾燥の他に発酵の役割もあったと記録されています。

研究テーマとしていかがでしょうか?

この屏風に登場する人物、一人、一人の衣類の分析をしてみると、面白い分析になると思われます。卒論、修論のテーマに悩んでいる学生の皆さん、やってみませんか?