埠頭建設

小樽港の中で「小樽運河」が占めてきた地位を大きく変えたものが、埠頭(ふとう)の建設です。

『小樽新聞』昭和10(1935)年8月の記事に「小樽港埠頭築設起工式挙行、小樽港祭開催」とあります。(『百年の小樽』には昭和8年着工とありますが詳細は不明)

同じく『小樽新聞』昭和14(1939)年5月の記事には「月見橋は北浜運河へ架け替え、本日移転工事」の記事があり、埠頭建設工事によりふさがれた、「運河」南側出入口に架けられていた月見橋が現在の場所に移ったことが記録されています。

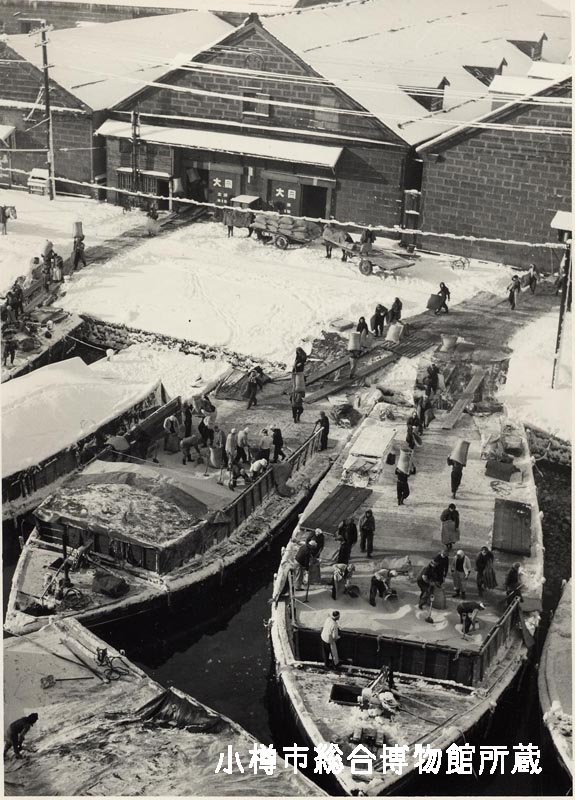

賑わう小樽運河

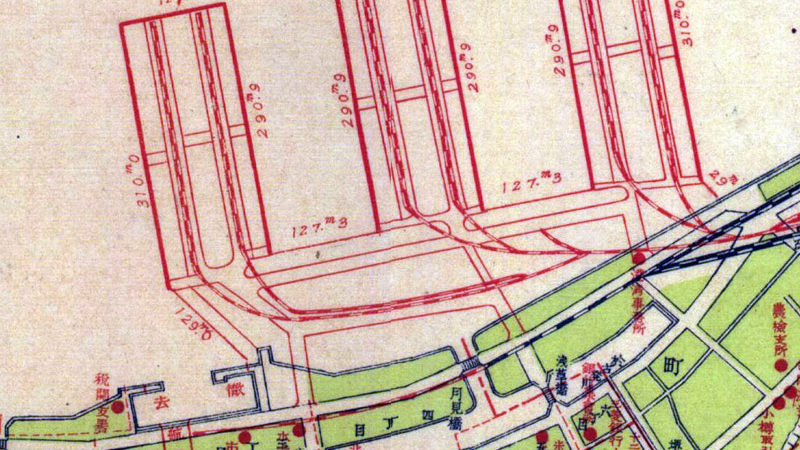

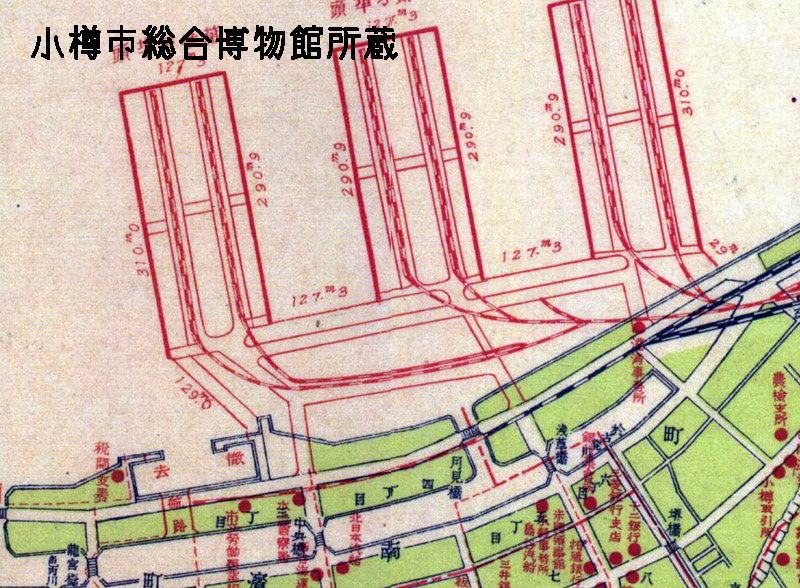

この埠頭は当初から3基(1号~3号)の計画で、第一号埠頭は昭和15(1940)年に完成供用されたことになっていますが、1944年に米軍が作成した地図には第一号埠頭には引き込み線が二条敷設されており、その北には第二号埠頭がほぼ完成している様子が描かれています。

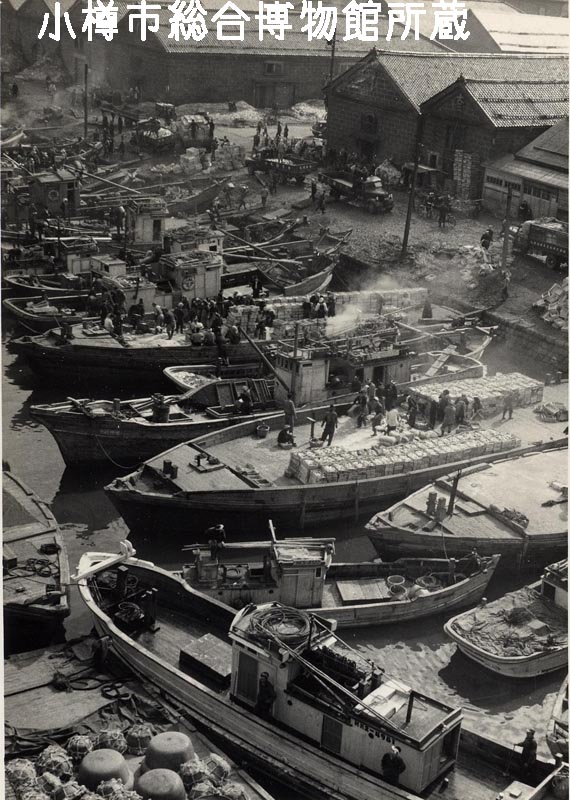

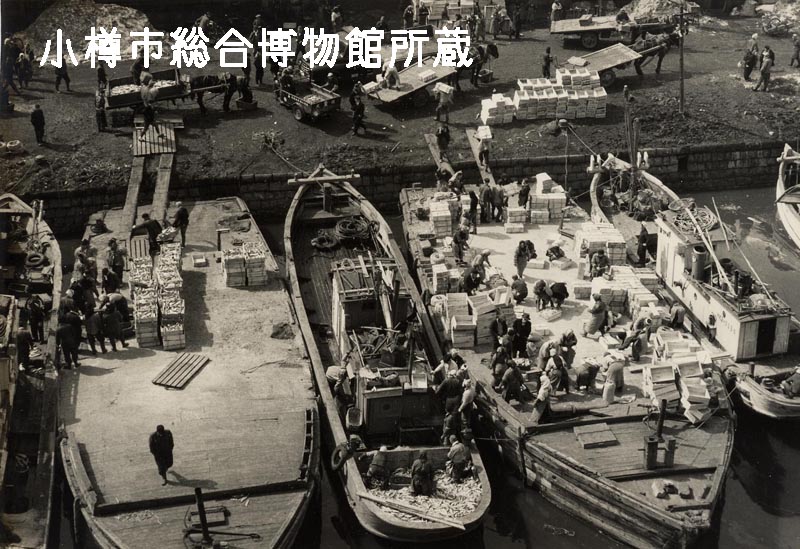

この埠頭建設により、大型貨物船が直接埠頭に着岸、荷役できるようになったものの、小樽港は戦後の復興の拠点港として本州に向け多くの食品、石炭などの燃料を運び出していました。

また、海外や本州各地からの戦災被害を逃れた人々の移住などもあり、北海道の人口は全国一位となっており、それを支える生活物資が小樽港に集約されていました。

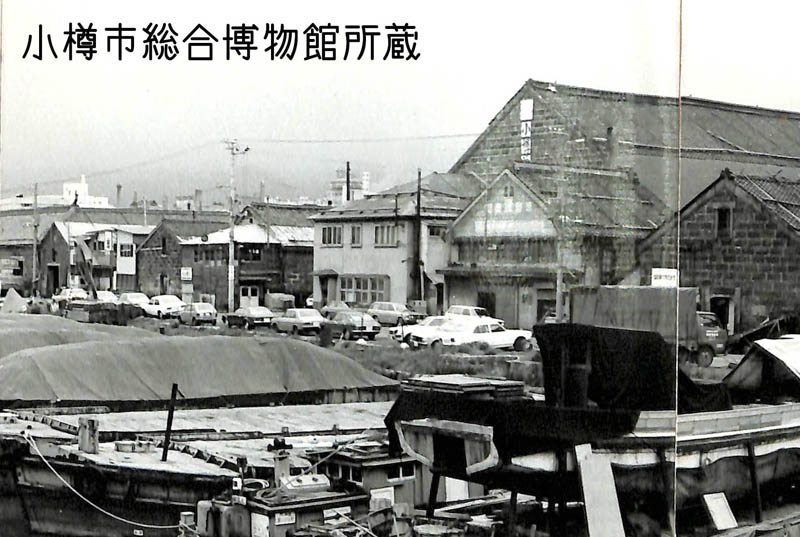

そのため、「運河」は昭和30年ころまでは、まだ喧騒の中にありました。

このころに撮影された「運河」周辺の写真には、多くの人々が艀と倉庫の間の荷役作業をおこなっている様子が記録されています。

しかし、小樽港と「運河」はこの数年後、大きくな曲がり角を迎えることになります。

運河埋立の危機

小樽港そして「小樽運河」が大きな曲がり角にぶつかったのは昭和30年代でした。このころ、まだ石炭の移出は好調で、その取扱い量も増えていました。

しかし、一方で北海道経済の中心が札幌に変化し始めます。昭和36(1961)年、住友銀行が撤退したことがその始まりでした。以降、多くの銀行が小樽から札幌にシフトしています。

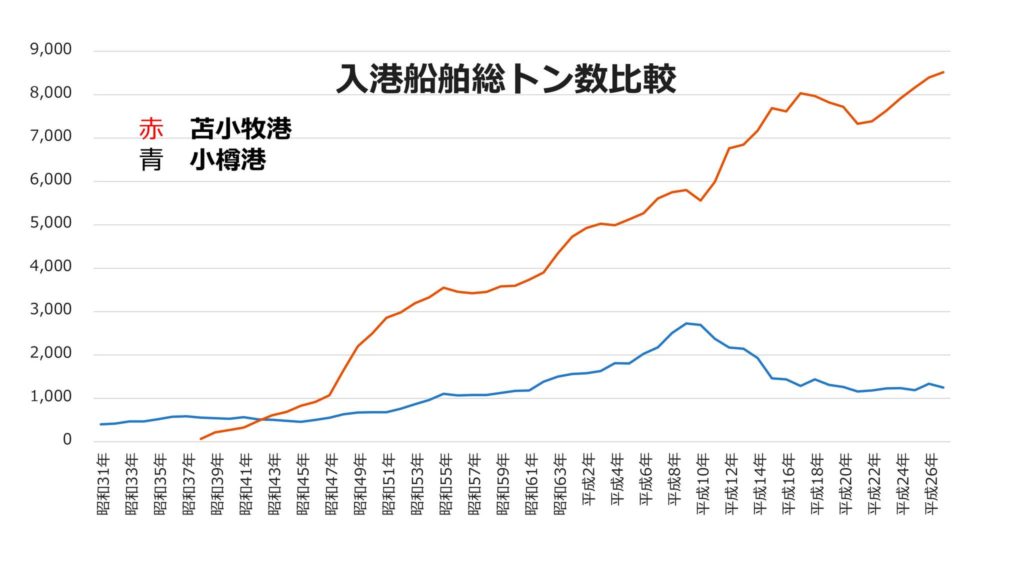

それに追い打ちをかけるように、太平洋側で苫小牧港が新設されます。もともと砂浜が多く、大型船の接岸には向いていない地形でしたが、膨大な国費を投入した「内陸堀込式港湾」が昭和38(1963)年に完成します。そのわずか5年後には入港船舶トン数で小樽港を上回り、その後もその差は広がるばかりでした。

さらに…

この当時もう一つ、小樽にとって深刻な問題が、国道5号を中心にした市内の交通渋滞でした。これを解決し、あわせてトラック主流となっていた物流に対応するため、「運河」を埋め、三車線道路を建設する案が浮上します。

その後、札幌五輪開催に向けて、札樽自動車道が建設されると、その延長先に「運河」が存在することになり、運河の姿は大きく変わろうとしていました。

その時に「この景観をのこすべきなのでは?」と考え、行動を開始した人々がいました。のちの「小樽運河を守る会」です。