遺跡「チャシ」

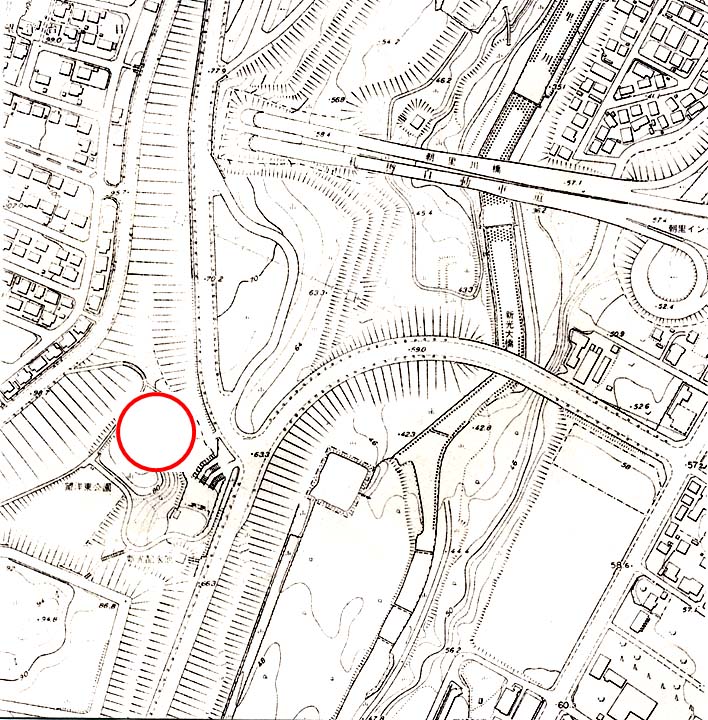

札樽自動車道朝里ICをおりて、朝里川をわたり望洋台へ行く道は、川沿いの崖で大きくカーブしています。そのカーブのところにある「望洋東公園」には、市内では珍しい遺跡「チャシ」が残されています。

チャシとは

「チャシ」とはアイヌ語で、砦などと訳されます。アイヌ文化特有の遺跡で、丘の上や崖近くに濠をめぐらした構造をしています。アイヌの人々の伝承にもしばしば登場してきます。

では、この「アイヌ文化」を代表する遺跡「チャシ」とはなんでしょうか。

立地や濠をもつ構造から、戦争の場(砦)という説が古くからありました。しかし、発掘されたチャシからは戦闘の痕跡はほとんどなく、ユーカラなどの伝承から、祭式を行う場、チャランケ(談判)の場という説が有力です。また、望洋東公園の桜チャシなど、鮭漁などに関係した見張りの場などが考えられています。

チャシの築造時期

それではこのチャシはいつごろ作られたものでしょうか。現在全道で500基以上確認されています。かつて、その築造時期を調べたことがあります。その結果、発掘調査された例はいまだに多くはないのですが、古い使用の可能性をもつ北見市常呂のトコロチャシで15世紀前後なのですが、他の例はいずれも17世紀に使用年代が求められるという結果になりました。

また、その分布ですが、2/3が道東、道北エリアになり、後志では10件しか存在していません。つまり分布が道南で勢力を強めていた松前藩、和人勢力から離れた地域に多いことになります。

かつて「砦」のイメージから和人との接触(抗争)によりチャシが成立したといわれたこともありました。

チャシが生まれた背景

実は、17世紀頃の「アイヌ文化」はチャシ以外にも大きな変革期を迎えていたことを示す考古学的な資料があります。「アイヌ文化」の研究者としての権威であった渡辺仁(1887~1973)は、「アイヌ文化」をクマ送り(イオマンテ)を中心にした文化体系であるとして「クマ祭り文化複合体」を提唱しました。チャシもその重要な要素なのですが、その成立については、自らの独自性を保つ精神的行為から生れたと考えた方がより妥当ではないか、つまりアイヌの人々がより強いアイデンティティーが必要となった時期に生まれたのではないかと考えています。私はその背景にオホーツク文化の存在を考えていますが、それはまたいつの日か。

市内にはチャシが桜チャシを含め3か所存在しますが、残り2か所(張碓遺跡・ポンモイチャシ(塩谷))はいずれもアプローチがかなり困難です。

桜チャシには機会があればぜひ上がってみてください。なぜそこにチャシがあるのか、ご理解いただけると思います。