手宮線は日本で○番目の鉄道?

「誤解されやす小樽の歴史あるある」の中から、「手宮線は日本で三番目の鉄道」という表現について考えてみます。

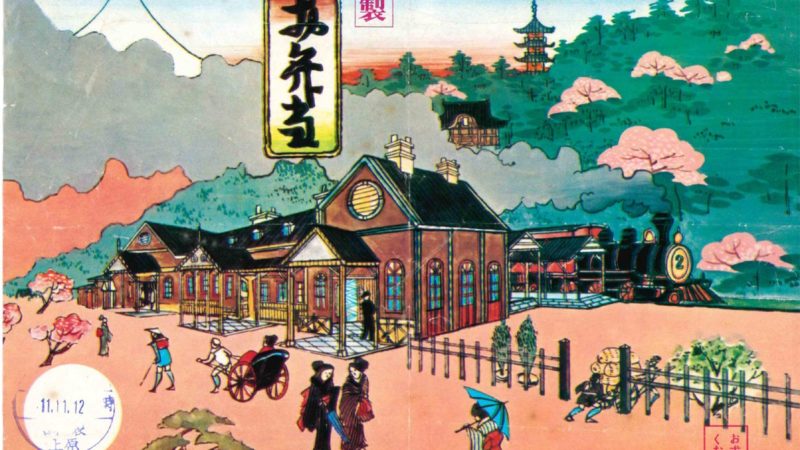

手宮線の前身「官営幌内鉄道」は明治13(1880)年に手宮-札幌間で「仮」営業を開始しています。新橋-横浜間の鉄道が開設されたのが明治5(1872)年ですから、わずか8年後のことです。もっとも旧国鉄編纂の『日本国有鉄道百年史』によれば、わが国最初の「鉄道」は泊村の茅沼炭鉱の軌道とされています。

幌内鉄道の開通年

実は「日本で何番目」という言い方は「鉄道」の定義によって大きく変わり、あまり重要な意味を持つものではありません。

そもそも明治13年の「仮」開通を幌内鉄道の開通年としてよいのでしょうか?言うまでもなく、石炭輸送のために計画された路線であり、それは幌内炭山まで全通して初めて意味を成すものです。したがって「幌内鉄道の開通は明治15(1882)年」とするべきではないのでしょうか。例えば、新橋-横浜間の鉄道の開通日は全通営業開始の前日、明治天皇のお召列車が走行した明治5(1872)年旧暦の9月12日とされています。しかし、それ以前の5月7日から品川-横浜間で仮営業を開始し、しかも一日6往復も運行しています。

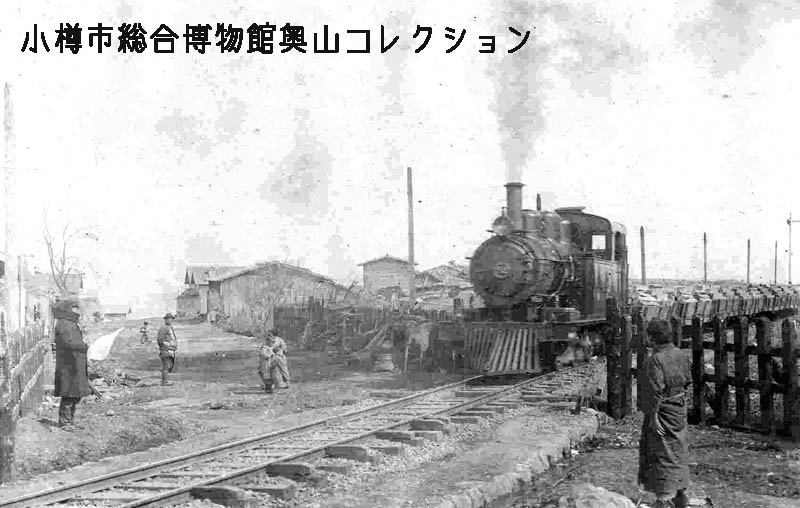

これに準拠すれば、幌内鉄道にとっての「開通」とは全線での営業が開始された明治15年11月13日、また路線の目的である石炭輸送が開始された翌14日。もしくは正式な開業式が行われた明治16(1883)年9月17日となります。

以上のように幌内鉄道敷設の経緯を考えると「幌内鉄道の開通」は石炭輸送が開始された明治15年11月14日とするべきではないでしょうか?

ちなみに、明治15年11月以前に開通した、蒸気機関車が走る鉄道は

・新橋-横浜

・神戸-大阪

・大阪ー京都

・釜石桟橋ー大橋(他支線)

・長浜ー敦賀(柳ヶ瀬トンネル部分を除く)

があります。

そして実は来年(2022年)は、小樽市の市制施行100年の年であり、幌内鉄道開通(全通)140周年記念の年なのです。