北海道鉄道(長万部―小樽)

JR函館本線の長万部―小樽間は明治時代、「北海道鉄道」の一部として敷設された路線です。

明治初めから北海道第一の都市として栄えていた函館と札幌を結ぶ鉄道の敷設もさまざまな方面から強く要請されていました。

紆余曲折をへて、「函樽鉄道株式会社」が明治33(1900)年に設立され(翌年「北海道鉄道株式会社」と改称)、これに地元資本に加え、中央の財界からも出資がありました。発起人は200名にも上り、その中に「渋沢栄一」の名前もあります。

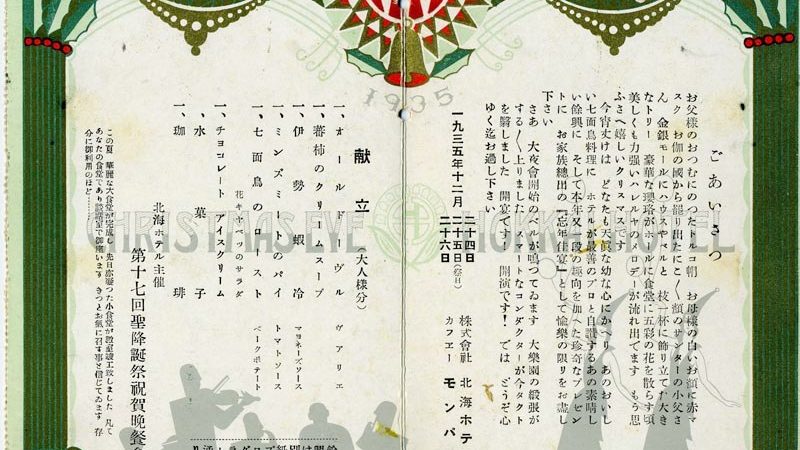

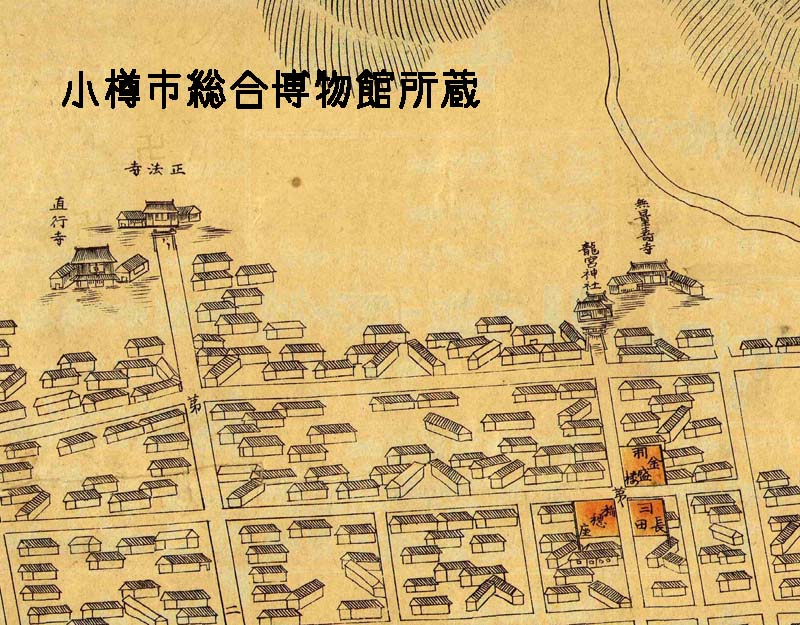

小樽中央駅(現在のJR小樽駅)開設の2年前。当時は市街地の西端、寺院の多く立地域であった。

翌明治34(1901)年より忍路トンネルなどの開削から工事が開始されます。北海道鉄道の建設は、小樽から幌内まで前進していった幌内鉄道とは異なり、小樽・余市地区と函館地区の比較的平坦な二箇所から同時に工事を始めています。これは私鉄ゆえの資金難があり、容易な部分から部分開通させ、当座の資金を確保したいと考えたからではないでしょうか。

函館(後の亀田)―本郷(現在の渡島大野)、然別―蘭島間は着工からわずか1年余りの明治35(1902)年12月に部分開通しています。つまり、蘭島駅から余市側の区間は、小樽駅よりも早く開業した区間となります。最初に着工した忍路トンネルを含む蘭島―小樽中央の間は翌明治36(1903)年に開通しています。

鉄道遺構

このほか塩谷地区を周辺に開設当時の旧状を保ったトンネルが現存する。今回の対象区域で最初に機関車が通過したポイントの一つ。

今回バス転換する区間には、明治35年に開通した蘭島トンネルなどの遺構が現在も現役で使用されています。

また、そのトンネルを抜けた余市側には「古代文字踏切」設けられています。北海道鉄道工事中にフゴッペ洞窟のある丘陵斜面に陰刻画が発見されたことによる命名ですが、今後この踏切も廃止されてしまうのでしょうか。

考古学的な研究史を伝える貴重な遺構。