“明治時代の”小樽運河?

「小樽市総合博物館」ですので、小樽の歴史に関する写真資料のお問い合わせが連日のようにあります。その中でも、やはり「小樽運河」に関するリクエストは多くあります。ただ、時に少々困惑するお問い合わせがあります。「明治時代の運河の写真を送ってほしい」というのがその代表例です。

小樽運河の完成は大正時代

ご存じのように「小樽運河(区営・市営埋立工事)」が完成するのは大正12(1923)年、着工も大正3(1912)年ですので、明治時代には存在していません。

しかし「運河建設(埋立工事)」の要因となった艀(はしけ)はそれ以前から多く港内を行き来していました。

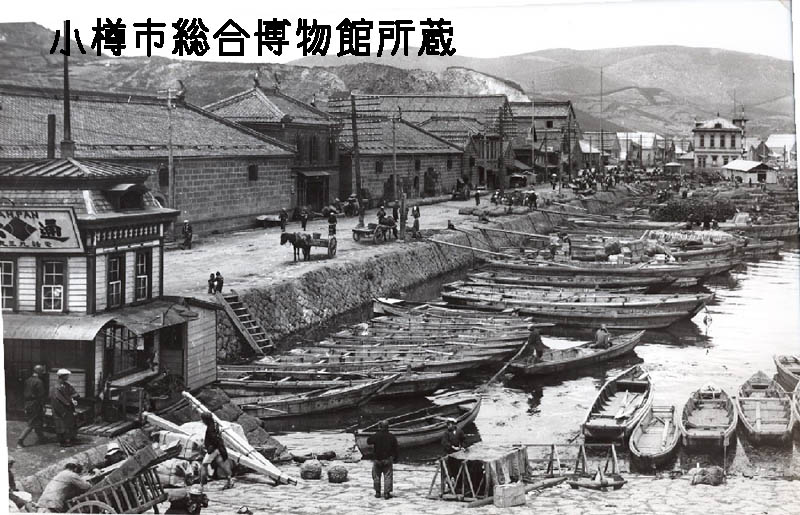

上の写真はその運河着工以前の小樽倉庫(現 運河館)前の光景でたくさんの艀がうつっています。しかし、手前には舟入澗の岸壁、奥には税関支署がうつっています。おそらく明治末期の写真です。そしてしばしば「明治時代の小樽運河」と誤って使われているものです。

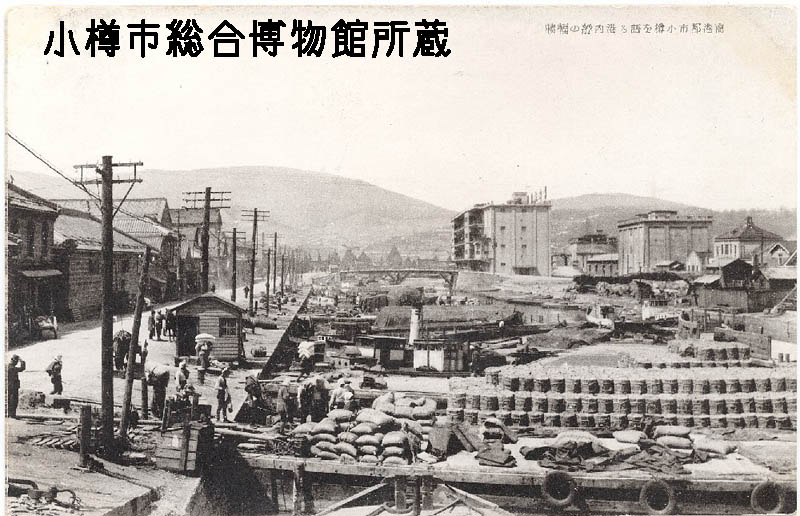

最盛期の小樽運河

それに対して2枚目が、ほぼ同じアングルの、最盛期の小樽運河です。同じように小樽倉庫前には多くの艀が係留されていますが、画面奥右側に北海製罐第三倉庫が見えています。絵葉書の形式から昭和10年ころのものと考えています。

この写真はいつの時代?

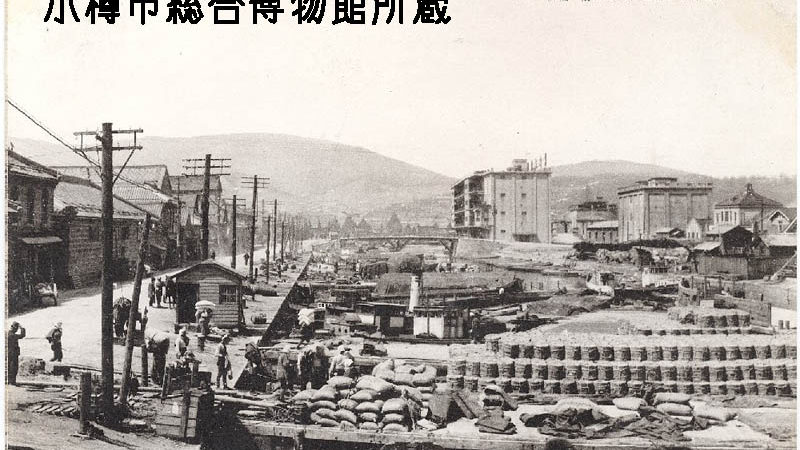

「運河以前か以後か?」ということがわかりづらいものもあります。「運河で荷役作業をしている写真」として使われることがある3枚目の写真がそれです。

たしかに荷役作業の細部までわかるいい写真なのですが左側に舟入澗の岸壁がうつっています。しかし、税関支署は移転済み、画面奥右側では埋立工事が行われています。この部分は埋立工事「第三工区」にあたり大正7年ころから着工されていますので、正確には「運河建設中」のものです。

一方、最後の写真は北運河での荷役風景で、背景の倉庫こそ新しく立て替えられていますが、現在も同じ位置に倉庫があり、このころの小樽運河を偲ぶことができます。